|

|

|

|

|

|

|

|

|

ピンポイント整備入門は ド素人メカ自身が 如何に隣のド素人に 老婆心僭越ながらノウハウを伝えていけるのだろうか というところから端を発し すでに4〜5編書いてきた。 その最も 根本となるのは… |

|

||||

|

|

まず 穴というアナが どこからどうつながるのか ホウキの藁を通して撮影をする。 エンジンがへたる キャブが傷むというのが どこかの通路が徐々に詰まったり 逆に磨耗して広がることで起こると考えるならば その現場を見たいというのが狙いだ。 一番分かりやすいのは ガソリンのパイプ孔から フロートバルブの穴である。 矢印のように上からガソリンが入り 上のキャブ裏写真の紺色矢印のフロートバルブがある部分から フロートチャンバー(chamberとは 機械の中の「部屋」と言う意味で チャンバールームとか チャンバー室なんていうと ニンジャマンとか ミスターオサマビンラディン氏とかと同じく重複してしまうのだ)に流れ込む。 |

|||

|

|

写真は 分かりやすいように真鍮のパイプとメクラ蓋を外してガソリンの通り道を見ている。 写真中央の穴からフロートバルブが取り付く穴までつながっているのが見える。 |

|||

|

|

この穴(上の写真の青矢印)にはフロートバルブが嵌まる。 ひとつ上の写真の穴から この側面の穴を通ってフロート室にガソリンが入ってくる。 |

|||

|

||||

|

|

写真のキャブでは スロットルバルブが無いので 気を向けて見ていて欲しいのは エアクリーナー側から覗くと 矢印の穴から チョークプランジャーの入る穴へと藁が入るのが見える。 |

|||

|

|

ここは分かりにくいし 藁が入らないので パーツクリーナーを左写真の真鍮パイプから吹きこんでみる。 すると チョークプランジャーが入る穴から抵抗なく吹き出てくる。 この真鍮パイプから吸い上げて 上のキャブの裏写真 黄色矢印から入って チョークプランジャーの先っぽのゴムが蓋をしている穴から吸い上げられるのだろう。 |

|||

|

|

エアーは ふたつ上の写真の穴から キャブの側面でみて青矢印のように通ってチョークプランジャーの納まる穴へ来る。 キャブの構造が 外からみても「なぜにこんな形をしているのか」分かる部分である。 |

|||

|

|

チョークプランジャーが入る穴を上から見た写真。 エアクリーナー側から吸入されたエアーは チョークプランジャーが持ち上げられているとフロート室からガソリンを吸い上げて… |

|||

|

|

…今度は写真の矢印に向けて吸いこまれていく。 チョークプランジャーが戻りきっていないで 浮いている場合や プランジャーの先のゴムが傷んでいてガソリンが吸われる場合 チョークが効いたまま走ることになって色々な症状を出すことがある。 |

|||

|

|

チョークプランジャーが入る穴でガソリンが吸い上げられたあとは 藁が通っている穴からシリンダー側に抜ける。 チョークプランジャーが塞いでいる穴は メインジェットやパイロットジェットよりも大きな穴であり 当然ニードルが入っているわけではないので 全くの余談であるが マッハ系のチョーク機構が このようにバネで抑えつけてあるプランジャーを 手もとのレバーで引っ張り上げることで効くようになっているのは |

|||

|

||||

|

|

写真は フロート室底から伸びたドレーンのパイプである。 H1系は 中空の棒に 写真のように小さな穴をあけてあるものが多い。 その穴は 横から見て 一番高いところに来るようにねじ込んであるのが正常。 この穴はなんらかの原因で油面が高くなりすぎた場合に ガソリンが出ていくように開いている と名前からして考えているが 逆に フロート室のガソリンが吸い上げられていくことで 陰圧になってしまわないように大気圧と等圧にする機能を持っている。 |

|||

|

|

製造上 この穴が開いていない(工程不良)キャブが時々見られるので ちゃんと貫通しているのか 機会があれば見る必要性があるかもしれない。 自身も経験があるが このジャンクキャブもそうだったので 一応写真には撮ってみたが 残念ながらピンボケだった。 (このキャブだけオーバーフローしない♪なんて笑っていてはいけません) ドレンパイプはなんらかの つまんで引っ張って抜く工具があるのであろうが ド素人は往々にしてプライヤーでひっぱったりしてみる他はないが 無理は禁物。 クリーナーを吹いてみて抜けているかみるという方法もある。 |

|||

|

フロントスプロケットと同様 外したい時には外れなくて 外れて欲しくない時には外れることがあるもので このドレーンチューブも 走行中に外れたことがあった。 ドレーン孔から 滝のようにガソリンが漏れて クランクケースの上にナミナミと溜まってあふれた! 自ら落としたガソリンでスリップした経験があるヒトもいるかもしれない。 ねじ込む時は ハンマーで叩き込むと穴がひしゃげるので プライヤーでつまむ形でねじ込んで 穴が一番高い位置に来るようにする。 |

|||

|

|

フロートチャンバー内を大気圧と等圧に調整する穴として まずはドレーン孔を挙げたが もう一系統が これからみて頂くエアーベントである。 エアーベント経路に関しては 本編で他機種と比較するので その時にじっくりと説明するが 写真矢印の穴がエアーベント孔である。 |

|||

|

|

フロートチャンバー側からみると この穴がミキシングチャンバーへ続く経路になっている。 (日記の上では これぐらいしかこの日はこだわらなかったが 実は他機種と見比べるとH1のキャブは特殊であることが後日分かってくる) |

|||

|

||||

|

|

まず上の写真 グリーンの矢印の部分にはパイロットジェット(スロージェットとも言う。PJともいう。)が入る。 藁を通して ミキシングチャンバー側から覗くと… |

|||

|

|

…PJの直上に開いているのが見える。 藁が出ている穴の左横の大きな穴は ニードルジェット(通称「筒」。「針」に対してそう呼ぶ。NJともいう。)が入る穴(上の写真の水色矢印)である。 |

|||

|

|

PJ直上の穴はスロットルバルブの円の内側にある。 PJから吸い上げたガソリンが出てくる穴は 容易にみることが出来るが |

|||

|

|

エアークリーナー側からキャブを観察すると 5つの穴が開いている。 エアースクリューが入っていた穴からは 藁を通すことができるが その穴は写真の穴とはかくして繋がっているのが見られる。 しかしながら これらの穴から 如何にうまく藁を通そうとしても NJやPJの穴から出て来ることはなかった。 |

|||

|

|

ホウキの藁は 1とエアスクリューの穴とはつながっていた。 2は真鍮の球?で塞がれている。 以前に「この蓋がとれたんですけど そのまま乗っていて大丈夫でしょうか」とメールをもらったことがあった。 そんな恐ろしいこと たぶんマズイと思うので キャブレター屋さんに相談して欲しいと紹介した。 キャブ自体は すぐに直して送ってくれたらしい。簡単な修理だったのだろう。 一番大きな穴3は 少し入ったところでドンずまりで通る様子はない。 4はNJが入る穴の脇より向こうにまで ズドーンと入るので ワクワクする。 NJやPJに向けて藁が通らないかゴソゴソするが開通する様子がない。 5は入ってすぐに4に向けて開いている。 3と4がつながっている様子はない…。 |

|||

|

|

SMで確認すると これらの穴から PJにつながる穴は パイロットエアージェット そしてNJ(MJ)につながる穴はメインエアージェット と書いてある。 最初に書いたが キャブの記事を書きかえるならば キャブはなぜ劣化していくか どの通路が知らず知らず詰まってゆくのか それを明らかにしないと意味がないと考えている。 しかしこの日の「キャブの観察」は 文字通りここで どんずまりとなってしまった。 |

|||

|

||||||

|

|

関西圏で勢力を伸ばしている そのホームセンターに走った。 前々から 買おうかどうか ずいぶん迷ってきたモノを とうとう購入した。 後にはひけなくなった… |

|||||

|

||||

|

|

まずは 穴1と2の間を 削ってみる! 削れども削れども 内側の通路が開くほども削れていかないものだった。 |

|||

|

|

2の穴の奥や 4の穴の奥の通路を開放させてやろうと ケズリ込むが 一向に通路が開く様子がない。 ドレメルで キャブの細い通路を削り 今まさに詰まっているところを白日の元に直視するという考え方は もろくも敗れ去った。 |

|||

|

|||||

|

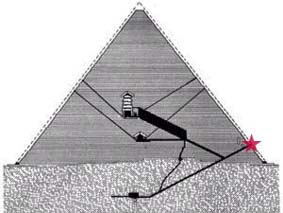

ピラミッドは もともとのメインの出入り口は 青い矢印の部分にあって これも完成の後 閉じられていたらしい。 盗掘の穴は まったく盗人が開けた穴ではなくて ピラミッドを建てるために必要だった穴を後からこじ開けたものだと。 |

||||

|

建造上設計上必要だった穴を開けて その後 通常の回廊を残して塞いでしまう… では その通路をどう言う手法で どうやって開けたのかをみれば分かるのではないか! |

||||

|

|||||

|

|

まず分かりやすいのが 穴3である。 穴3は その奥にエアージェットと呼ばれる 穴の大きさを規定するジェットが圧入されている。 この穴はかなり狭いので針金や藁が通らないのだろう。 車種によっては エアージェットをPJよろしくマイナスドライバーで回してとれるのもあるらしいがマッハ系のキャブは取れないらしい。 隣の穴2や4とのつながりは無く 直接NJが収まる穴に開いている。 NJが収まる穴に光を入れると 写真のように通っているのが見える。 |

||||

|

|

シリンダー側から覗くと エアージェットから来た穴が見える。 キャブを掃除する時は やはりNJを外してしなければならないなあと思われた。 |

||||

|

|||||

|

|

穴2からは 藁がかなり奥まで入れることができる。 これは穴4と同じぐらい深く入る。 そして穴2は エアスクリューが入っている穴と穴1と同じようにつながっていた。 エアスクリューをねじ込むと ちょうどその先が穴2に達するようになっている。 |

||||

|

|

パイロット系のエアー通路は写真のように 穴1から入って クランクのように通り パイロットジェットに向かう。 メイン系の通路は メインエアージェットで広さは固定されており 流量はおもにスロットルバルブの開閉で変化するのだろうが… |

||||

|

|

パイロット系は パイロットジェットからあとの開口がスロットルバルブの手前と後にあるので 流量は エアスクリューである程度調節している。 (白状すると エアスクリューって ネジのアタマ部分からエアーを吸ってるのだろうか などと 長年勘違いしていた。) |

||||

|

|

エアスクリューを越えると そのまま奥につながりPJの入る穴の傍らにまで通路がつながっている。 この通路は 製造上 穴2も4も開いている。 |

||||

|

|

その通路を PJの入っている穴と如何にして繋いでいるのかというと また製造上の穴が貫くかたちで抜けている。 キャブレターは 鋳造で 大まかな形でぬかれたのち ドリリング ボーリングして製品になって行くのだろう。 |

||||

|

|

穴4と5は 赤矢印のようにつながっており 穴1と2同様 PJ穴の横にまで続いているが 穴4は真鍮棒で栓はされていない。 | ||||

|

|

つきあたりまで続いているが これは全くどこにも繋がっていない。 パイロット系のエアー通路は 右キャブと左キャブの違いで 最終的にどちら側にエアスクリューを持ってくるかによって開けられる穴が変わってくるのだろう。 |

||||

|

|

ドリルは 掘っていく先で方向転換する事は出来ないので 常に直線的に穴を開けることになる。 PJからの燃料は これら二箇所の穴からミキシングチャンバーに出てくる。 |

||||

|

|||||

|

|

写真はW1SAのキャブである。 キャブの吸入口には三つの穴が開いている。 |

||||

|

|

比較的簡単な構造だと思われるが 穴1は パイロット系のエアー通路で 入ったところでエアスクリューで流量を調整している。 そのまま一直線にPJに向かっているのだろう。 |

||||

|

|

穴3には 嵌め込み式のエアージェットがついているので これはメインエアージェットなのだろう。 エアージェットのある穴から掘って 2の穴からメインジェットの穴に向けて掘って 途中で合流させて作ってあるのだろうと思われる。 |

||||

|

|

裏側からみると パイロットへつながる穴にする場合は 外に向けて掘って メインにつながるようにするには 赤矢印のように内側に向けて掘るんだろうか…。 ここではあまり深く考えないことにする。 大事なのは 外から観察して想像することなのだ。 |

||||

|

|

次は 90SSのキャブを出してきた。 アイドリング調整もH1のキャブと似ていて親しみが持てる。 |

||||

|

|

吸入口右上の穴はチョークの穴なので どうやらメインへ行く穴とパイロットへ行く穴は この横に見えるエアージェットからの穴で共有しているのであろう。 このエアージェットは ドライバーが入りそうな溝があるので 圧入ではなくて ねじ込んであって 外れるのかもしれない。 |

||||

|

|

斜め後ろから見ると エアージェットから吸ったエアーは まずはメインへつながると思われる穴に入り メイン系へつながるのだろう。 メインへつながると思われる穴の横には 並んでエアスクリューが入る穴がある。 恐らくは奥でつながっているのだろう。 |

||||

|

|

謎は エアースクリューが入る穴から覗いても エアージェットから来て メインへつながる穴と横穴でつながっているようには見えない点だ。 謎はまたいつか 必要性がある時に解けていくのだろうと あまりこだわらずにおいておく。 |

||||

|

|

エアスクリューの穴は 青矢印でPJの脇まで来て 赤矢印のように横の通路を開けて開通しているのだろう。 裏から見ても メインへ行く通路とパイロット系へ行く通路を横穴でつないだ跡は無い。 |

||||

|

|

最後のオマケで A1のキャブも眺めておく。 これは吸入口正中に一個大きな穴があって そのエアースクリュー側に塞いだ穴がある。 |

||||