| 5.CDIユニット | |

|

今でこそCDI点火は原付スクーターにも使用され ユニット自体もタバコ箱大であり加熱もせずパンクもしないありきたりの点火装置になってしまっていますがKAに使用された頃は全くニュアンスが違っていました。 これは当時、量産二輪車初の新機軸!と謳われています。一個のイグニッションコイルからディストビューターを介して120度ごとの点火を行っています。(無接点であることはCDIの利点の一つである筈ですが デスビを介すると無接点とは言い難くなりますね。) ユニットは二機に分割されており、AユニットはSGローターを含めて点火時期検出回路と呼び、Bユニットはコンデンサーへの充電回路です。音のする大きなユニットがBです。Bユニットのツーという音はトランジスターからAC12ボルトをAC400ボルトに変換するトランスの部分の振動数が可聴振動域にあるために聞こえるものではないかと(勝手に)思っています。(写真1)同型のユニットはA7SSの後期型とスカイラインGTRにも採用されていました。ハコスカのCDIはむかし永井電子から販売されていたそうですが現在では入手不可能です。 CDIの信頼性はまだまだ低かったためかH1Rにはポイント点火が採用されていましたし、ヨーロッパ向けKAもポイント点火であったようです。(それではヨーロッパ向けのオイルタンクのエレクトロイグニッションのカミナリマークはどうなっていたんでしょう?)なるほどこのCDIは熱に弱く、真夏にCDIのパンクで押して帰ってきたことのある人も多いでしょう。 CDIは写真2のようにシート下に並んで収まりますが ここにはウエス等を置きやすく、熱を持ったCDIがパンクしたといったクレームが出たのでしょうか。後期には写真3のようなカバーがつきます。 カワサキのサービスマニュアルをみると当時CDIの状態をモニターする機械があったようです。パンクした時はもちろん、性能が劣化したときは交換する様にといとも簡単に書いてあります。残念ながら現在はAB両ユニットとも欠品です。70年頃はユニット一個が1万5千円ぐらいで手に入ったそうですが、80年後半ごろにカワサキから入手したAユニットは8万円ぐらいしました。その時すでにBユニットはカタログ落ちしていました。Bの方が高い筈なのでもし出たとしてもさぞかし恐ろしい値段がしたことでしょう。 ユニットのケース内はシリコンで固めてあるので分解修理は困難そうです。 |

|

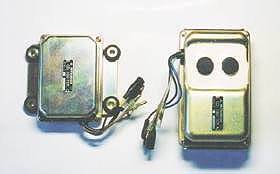

写真1 |

|

|

今では考えられないぐらい大きなCDIユニット。 左がAで右がBユニット。熱に弱くパンクしたらエンジンはウンともスンともかからなくなる。症状も前触れなく急にきて即死する。Bユニットは音がしなくなるので壊れたことが分かるがAユニットの故障は分かり難い。ただしAのパンクは頻度的に少ない。

|

|

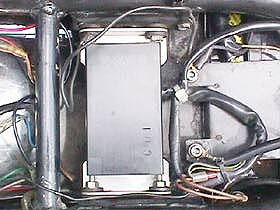

写真2 |

|

|

CDIユニットはシート下に並んで収まる。まるで夫婦茶碗である。その上はいかにもウエスでもおいてくださいと言わんばかりの空間がある。

|

|

写真3 |

|

|

かくして後期にはメッシュ風カバーが付くことになる。こうしてみると案外かっこいい。

|

|

写真4 |

|

|

CDIカバーのコーションステッカー。CDIに布をかぶせたりすると熱をもってパンクしますよと断ってある。それほど熱に弱いのである。二回のパンクを経験したが二回とも真夏の猛暑の昼下がりであった。 KAはオイルですぐに汚れてしまうのでシート下にウエスの一枚ぐらい置いておきたいよなあ。

|

|

|

私自身は個人でCDIを製作している方に譲ってもらって使っています。このCDIが消費電力も少ない上に真夏でも故障もしないし、なによりもプラグのかぶりも少なくなってなかなかのスグレもんです。値段的にもかつて買ったAユニットぐらいの値段でした。(H2用も作っておられるそうです。)このユニットは例の音がしませんが、この様に走っていくのに必要な部品は現用のものを使っていく必要があるかもしれませんね。

|

写真5 |

|

KAのCDIをわざわざ基盤から作った人もいる。 シート下にそっけないぐらいにきっちり収まる。性能は上々である。KAも今年(1999)でデビュー30年。ところどころ今時の部品に変更する必要があるのかもしれない…。

|

|