|

ここでDETAILS OF KA1の様になるが デスビ周りの変更について

問い合わせがあったのでちょっと書いておく。

デスビシャフトは初期のもの(左)と後期 というか改良された

普及型がある(右)。 矢印の部分に ローターをネジで留める穴がある。

径は一緒だがローターがはまり込む長さが違う。

加えて ギアの回り止めピンの入る穴が90度違うので

現在ついているシャフトが前期なら そのシャフトに後期のローターをつけると

タイミングが90度ずれるので注意が必要だ。

カバーをあけてタイミングを合わせなおせばよいが 前期には前期 後期には

後期の組み合わせがトラブルが無くてよい。 |

|

ローターは四態ある。

左が初期のものでネジ止めするようになっている。

ロックワッシャーまで付いていてご丁寧な構造だ。

しかしメンテナンスはかなりしにくいそうだ。

真ん中と右は構造は同じ普及型のローターである。 初期のシャフトに後期の

ローターが付いているKAが時々あるが ローター側の穴をいつも削ってある

らしい。 あまり気持ちの良いものではないなあ。 |

|

デスビローターの接点は 中心がカーボンブラシと接し 外側はキャップ側の

接点と 恐らくは接触しないで少し間隔が開いているのだろうか。

放電して電気が流れるのだろう。 極にはスパークかすが溜まりやすいので

ときどき1000番ぐらいのペーパーで掃除をするべきだ。

デスビ付きの日本車って KAぐらいのような気がする。 つくづく変なバイクだ。

(写真はモトアートさん提供でした。 いつもいつもお世話になります。) |

|

イッコ上の写真の一番左のものが 初期デスビシャフト用デスビローターだが

真中の後期のシャフト用のローターに変わる前に ←の写真のような

赤い樹脂製のものもメーカから出ていた。

初期シャフト適応で 黒のローターと違いねじ止めのねじが無い。

押し込むだけで固定するが かなりシャフトに対してタイトなので どこまで

押し込んだら行き止まりなのか分かりにくいのと 外す時にかなり抜きにくい。

そのために シャフトごと改良してサークリップでカチッと固定できるように

改良したのだと思われる。

(デスビローターに関しては「電装の代替品」のあたりでも書いてます) |

|

TSUNEさんに譲ってもらった予備のクラッチアッシーに

バーネットを組む練習をお座敷で何度も何度もしてから挑戦する。

フリクションプレートはオイルに良くなじませないと焼き付くと何かに書いて

あったので オイルに一昼夜漬けておいた。

バーネットはスチールプレートも付いている(6枚だけしか付いていない。

バーネットのケチ! 前期型は8枚、後期型は7枚必要。 )が あまり品質が

良くないので ノーマルのものを使用した方が良いだろうとPOP南の弁。

今付いているものを使うことにした。 |

|

プッシャー(スプリング)プレートを外した。

整然と 順序良くフリクションプレートとスチールプレートが並んでいる。

しかし何が原因でクラッチが滑りやすいんだろう。

白影よりも滑りやすい気がしていた。

でも普通に走るのには問題が無かったが…。

アメリカから来た時は使いもんにならないほど痛んでいたので このクラッチ

アッシーは某マニアの方を拝み倒して結構な値段で譲ってもらったものだ。

未使用新品ということだったが…。 |

|

クラッチハウジングと ハブが見える。

ハブの溝には スチールプレートが嵌まり ハウジングの間隙には

フリクションプレートが入る。

これらをプッシャープレートが 押さえつけており クラッチを握ると写真真ん中の

プッシュロッドがプレートを外に押し出して 圧着を緩めているのだ。

なるほどな〜。

このロッドは 引っ張ると簡単に抜けるが H2は奥にスチールボールが一個

入っているので なくさないように注意。 溝のプレートの打刻痕が酷ければ

オイルストーンで研ぎましょうとSMには書いてあるが キレイなものだったので

そのまま組むことにした。 |

|

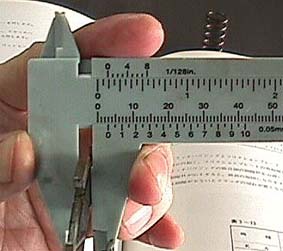

付いていたフリクションプレートを一応点検してみる。

使用限度は2.50ミリ以下とあるが まだまだ使えそうだ。

う〜ん もったいないけれども かなり高回転で滑らせているので

「傷んでいる」とマジックで書いてジャンク箱行きだ。

プラのノギスはしょぼそうだが ストレートで買ったものだ。

メチャ安かったが アマチュアはこれで充分だ。 |

|

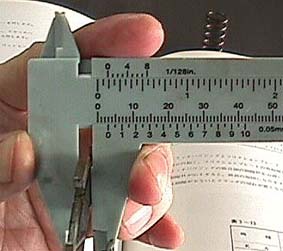

スプリングも点検する。

1ミリ短くなっているが 使用限度まで後1ミリある。

忍びないがこれもジャンク箱行きだ。

代わりに 0.5ミリオーバースペシャルスプリングを奢ってやることにする。 |

|

これまで使っていたスチールプレート。

これも使用限度に達していなかったので 再使用することにする。

バーネットのものと比べて確かにキレイに仕上げてある

(ちょっと錆びてるけれど)。

POP南は クラッチ滑り対策に スチールプレートに特殊表面仕上げをしたもの

をシューマッハH1Bに使用するらしい。

彼はバーネットばねを入れるのをどうしても嫌がったので 苦肉の策だと

POP南は笑っていた。 結果が楽しみだ。

スチールプレートはH1H2用 どちらもメーカーから出るので 今のうちに買って

おこう(平成12年4月)。 |

|

スチールプレートの選択として 純正品の新品を用いるとしても

かなり波打っているものだ。

スチールプレートの波打ち(ゆがみ)があればクラッチのキレの悪さにつながる場合があるので補足しておく。

スチールプレートは必要枚数プラスアルファの枚数購入して ガラス板(定板)に置いてみて ガラス板との隙間が少ないものを使用する。

「そこまで厳密に見ることが必要なのか?」なんて言ってる人でも 平面に表裏で置いてみて スチールプレートを指でつついてみたとしたら

フカフカとプレートと平面に隙間があるのに気がつくだろう。

波打ちが少ないものを必要枚数用意したら それを全部重ねて 内側の歯の部分を揃えてノギスで厚みを測定する。

いろいろ回して一番薄くなる角度組み合わせになるところを見つけて その歯をマジックでマークしてクラッチに組むのがよい。

この波打ちが大きいと「クラッチの切れが悪い」ことにつながる。

切れ幅を大きく取らないと クラッチが切りきれないからだ。

それは「切れ幅がせまいクラッチレリーズを使うと クラッチの切れが悪い」ということにつながるのかもしれない。 |

|

バーネットはフリクションプレートもチャチで つくりが悪い。

ベースプレートは いかにもプレスで打ち抜きましたといわんばかりである。

面出しをしていない縁はバリがあり ハウジングと擦れて動きが悪くなることが

あるそうなので 前周に渡りカッターの背で バリをけがき落としてやった。

バーネットを使う場合 これは必ずするべきらしい。 |

|

スチールリングは スチールプレートとフリクションプレートの間を引き離す ちょ

っとしたバネだ。 フリクションプレートと同じ平面の内側に入る。

これがへたると クラッチ板が張り付きやすくなるそうな。

(これは残念ながらメーカー欠品である。)

あまりにも強ければ 滑りやすい一因に傾くかもしれないが…。

今回のものは殆どへたっていなかったので そのまま使用した。 |

|

クラッチハウジングのフリクションプレート耳が収まる部分は 打刻がついていることが多い。

SMには フリクションプレートとの隙間段差が大きい場合は交換なんて書いてあるが健康なクラッチアッセンが入手しにくい今は 大事に使うしかない。

H1の初期クラッチアッセンについているままのフリクションプレートは鉄でできているので あれを使ったまま走るとハウジングに打刻が入りやすい。

あとから交換されているなら 耳はアルミ製なので打刻が入りにくい。

それを考えると 初期の車両ならば 入手したところであまり走り回る前に現在入手可能なフリクションプレートに交換したほうがいいかもしれない。

クラッチハブ側の溝も段差が無いか点検したほうが良い。

どちらの打刻も「クラッチの切れが悪い」原因になり得るだろう。

打刻はオイルストーンで研ぐようにして磨いて均すのがよい。 |

|

一度組み上げたが なんとスチールプレートが一枚足らない! おかしい!

ここで全部外して点検した。 すると 一番奥にはもうすでにスチールプレートが

嵌めてあるではないか…な〜んだ 一番奥に二枚入れたら足らなくなるのん

当たり前だな〜 と奥に見えるプレートの次はフリクションプレートを入れて

組み上げたら数が足りた。

ここで何かに気が付かなかったので 二度作業することになったのだ…。

ちなみに どちらのプレートも面出しをしてつるつるにしてある辺縁の面が

すべてエンジン側に向くように統一して組むように。 |

|

スチールリングがへたっていないと プレートの納まりが悪く

強く押さえつけてスプリングプレートを付けないとうまくいかない。

写真のように一番手前のスチールプレートがハウジングの端にはみ出ていたり

するので注意すること。 |

|

大事な作業なので 用心してうまく組み付けよう。

ハブはアルミで出来ているので ボルトを斜めにねじ込んでも入っていって

しまう。くれぐれも垂直に入っているか確認して締めよう。

スプリングがきついので斜めに入りやすいのだ。

そしてアルミで出来ているので あまり強く締めるとネジ山が壊れるので

ねじ切らないように注意。 スプリングがばっちりあるので緩みにくいと思うので

そこそこにしておく。

スプリングプレートは裏にハブとかみ合う溝がないし前期型用だったが…。 |

|

前のガスケットを削ぎ落とすのは案外難しかった。

スクレイパーなんかで雑にやると 合わせ面に大きな傷を付けるので 結局

カッターナイフで ちまちまと削ぎ落とす。 |

|

エンジン側もちまちまとやる。

しかしカスが内部に入っていくので 指でつまみ出しながらまさにセコく

作業を進める。 コンプレッサーがあれば エアーで吹き飛ばすのだが

そんなええもん無いのだ。

合わせ面は液体ガスケットを塗布する予定だが 油分をとばしておかないと

効果が半減するので オイル溜りはなるべく拭き取っておこう。 |

|

今回の作業のためにオイルストーンを買った。

これまではバイク屋で借りていた。ホームセンターのノコギリコーナーあたりで

みつかるが 大きさが色々選べる。

二種類買ったが この大きさが一番使いやすいというかこれしか使わなかった。 |

|

オイルストーンというからには 油も必要だろう。

耐水ペーパーの水の様な役割か?

包丁の研ぎ石となんの違いがあるんだと思うし オイルも ギアオイルを塗り

ながらやったらアカンのかなあと思うが 一応安いし買ってみた。

昔の家庭科で使ったミシンのアブラのようなものだった。 |

|

ごしごしと研ぐというよりも しゃかしゃかしゃかっと なでるように使うと良い。

あまり一箇所を強くやりすぎると平面が乱れる可能性があるのだ。

また必ずオイルストーンは垂直に当てて使用すること。

合わせ面は前回のガスケットのカスは当然だが 傷や 鋳型時のスが結構あり

これをなだらかにしておいて液体ガスケットのパッキング効果を高めようという

考えだ。 |

|

一番オイル漏れが多かったのは キックシャフトやチェンジシャフトの周辺だ。

力がかかるし 合わせ面の面積がどうしても狭くなるからだろう。

うまく面出しを行う。 |

|

これを読んでいる人も きっとかつての自分と同じく

上手くいくんかなあ めんどくさいなあ 時間かかりそうだなあと感じているに

違いない。 しかし案ずるより産むが易しとは良く言ったもので

やりだせば早いものだし 上手く仕上がる(と思う)ものだ。

エンジン側とカバー側の面研ぎが出来たところで この日は終了。

午後二時半開始 四時半終了のあっという間の二時間だった。

この後 子供を散歩に連れていった。 |