|

|

|

|

|

|

|

さて 悪夢のクラッチ二回とっかえを 長々とレポートしてきたがこの間に色々な情報が寄せられた。 大きく二つに分かれるが 一つは 「とにかく純正の組み合わせで 正確に正しく組んである場合はクラッチ滑りなんかはおかしいことだ 組み方が悪い 使い方が悪い」という意見。 もう一つは 「マッハシリーズはその本来のパワーを充分に発揮しようとすれば やはり滑りやすく 実際には大きな声では 言えないが殆どのマッハが滑っているんだ、これは社外パーツを使ってでも改善させていかなければならないことだ…」 という意見だ。 その後の わが赤影はというと…。 |

|

キャブレターを全部外すと オイルラインをすべて眺めることができる。 クラッチ板交換をすることに対し一番気が乗らなかった理由の一つは オイルポンプ バンジョーを外すことだった。 一部オイルが滲むボルトもあるが 概ねエアー噛みは無くなった。 ここからまた長年にわたるエアー噛みとの戦いが始まるのだ。 |

|

クラッチ板交換をしてから 100キロほど走った。 その間右カバーは外したままで オイルポンプの漏れをチェックしている。 トリプルスまでにもう100キロぐらいは走って オイルポンプのロックワッシャーの 爪を曲げたいものだが無理だろうなあ。 トリプルスに間に合わせてイジるマッハが多いんで 当日エンコするバイクが多いの かもしれない。 |

|

今まで付いていたキャブは 一度休憩してもらって 今回は新しく手に入れたキャブを 試すことにした。 このキャブも一度すべてばらして じっくりとお座敷でチェックし 調整して使いたい。 キャブレターの内部セッティングテーブルについてよく聞かれるが 年式による バリエーションが多く 正しいひとまとまりの組み合わせが決まっているようだ。 (これが海外モデルと違っていたりすることがあり 更にややこしい。) この辺はまた詳しい人と相談して 公表していきたいと考えている。 |

|

キャブの予備を手に入れようとしてから5年近くかかった。 一説には ボディーそのものも H1B以降のキャブとKAのキャブは違うということ なので KAのキャブそのものを探した。 ボディーはイギリスのお店からぼろいものを購入し 消耗品はKAのテーブルに 副って用意した。 ニードルジェットは手持ちの中古キャブのものを直して使用し スロットルバルブは オーストラリアのマニアの方から譲ってもらった。 |

|

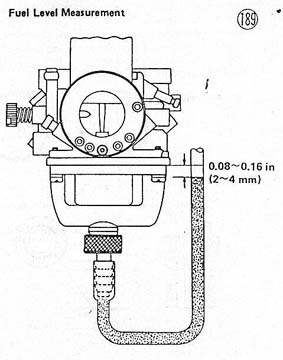

キャブレターの仕上げのレストアは 山之内キャブレターにお願いした。 この際プロの仕事ぶりを 使う前にじっくり見せてもらった (これを授業料という。 漫然とやってもらうだけではもったいなすぎる。 手順や テクを盗ませてもらうことも料金の一部だと思うよ。)。 内部の掃除具合や フロートの動きが完璧であるし 油面は三つともぴったり マイナス4ミリ強のところにあった。 この後 このガラス器は スクリューが目立ってみにくいので スクリューがないものを 食器屋で見つけて使用することにした。 マイナス2、3、4ミリのマークをガラス切りで入れたので ノギスで測る必要が なくなった。 |

|

山之内キャブレターは 紙パッキン付きのタイプのキャブなら基本的に この青矢印の高さに合わせるという。 それならきっちり4ミリ強のところになるわな。 フロート室の予備があれば ブリーザーから油面調整用のチューブを付けるが 勿体無いので ガラスビンで調整している。 |

|

これは かずゆきさん提供の英語版H2サービスマニュアルにあった図案。 なるほど!そのフロート室の段に合わせて調整して2〜4ミリになるように合わせ ましょうと書いてある! 目のうろこが落ちるようだ! こんなところに書いてあったとは 隅々まで目を通すものだなあ。 POP南は 基本的にマイナス3ミリで調整して あとはジェッティング等でイジって 欲しいとのこと。 結果的に赤影はマイナス3ミリ 白影はマイナス2ミリに調整した。 このへんは好みの問題だろう。 |

|

キャブの取り付けや 点火時期の調整をしていると ナント!ミッションオイルが垂れ ているではないか! ああやっぱりデスビシャフト周辺から漏れているのか…。 見たくないものを見てしまった。 やはり素人が大それたことをするものではなかったのか。 数秒の間にあらゆることがアタマの中を駆け巡る…。 |

|

オイル漏れ点を覗くと フロントスプロケットの辺りから出ているようだ。 ということはクラッチレリーズからか…と思ったが な〜んだ こんなところに ブリーザーがあるのか。 うなぎの肛門みたいだ。 こんなもんがあるとは知らんかった。 ギアオイルが少し多かったのだろう。 ということは レベルゲージはねじ込んでチェックするのだろうか。 |

|

キャブを交換して アイドリングを調整しつつ乗ってみる。 え?クラッチの滑り? |

|

クラッチのハブとスプリングプレートの組み合わせは 新旧取り混ぜた組み合わせが有るようで 供給された時期等で バリエーションがあるのかもしれない。 モトアートさんが それら組み合わせとスチールプレートの枚数に関して情報を寄せて下さったので これらを参考として 掲載して締めくくることにする。 |

|

1 初期のクラッチハブ、13087-014 と初期のスプリングプレート(鉄製) 13090-012 はパーツリストの通り。小型のアウタープレートが奥に入り、「スチールプレート8枚。」 2 初期のクラッチハブと後期のスプリングプレート(アルミ製) 13187-005 は小型のアウタープレートが奥に入り、「スチールプレート7枚」 3 後期のクラッチハブ、13087-030 と初期のスプリングプレート 「スチールプレート7枚」 4 後期のクラッチハブ と後期のスプリングプレート は「スチールプレート6枚」 ※いずれの組み合わせでもクラッチ板は7枚、スチールリング7個。 |